- 2021-12-16

- 阅读量:5072

- 来源|唯美工匠

- 作者|吴鑫

12月1日上午,在武汉举办的全球化妆品交易博览会上,由唯美工匠主办的“2021化妆品供应链大会暨趋势大会”,以“新法规下的化妆品功效重塑”为主题,在武汉客厅圆满召开。会上,弗图医学创始人梅鹤祥带来了《Kligman功效三原则》的主题分享。

以下为演讲实录:

近两年来,“功效”一词是大热点,随着新条例的发布、实施,对产品功效的要求越来越高。那么,如何实现功效?

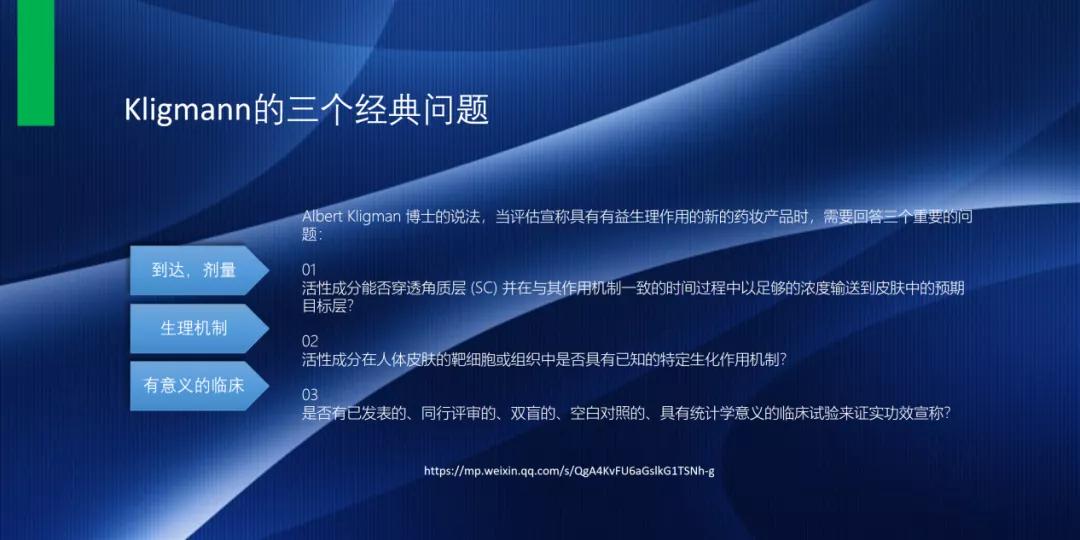

Albert Kligman 提出了三个问题,我对这三个问题又补充了两个问题,给出了一些可以参考的路径。下面我跟大家详细地分享这些内容。

关注功效背后的背景

我的内容分为6个部分,首先谈一下背景。

第一,背景跟《化妆品监督管理条例》相呼应,新条例明确提出并支持化妆品宣称功效。

第二,尽管一直以来市场上就有诸多功效型化妆品,再加之随着成分党的兴起,他们对产品所添加的原料成分和主打功效越来越重视,但从目前国内整体技术水平来看,尚且存在不足。

第三,目前市场上了解功效的专业人员较缺乏。

第四,化妆品是一个跨多学科的行业,不同的专家拥有不同的专业背景和从业经验,也就导致大家对功效的理解不完全一致,甚至缺乏对功效一词准确统一的理解。

如黄酮,它有两个缺点,难以透皮和透皮后易丧失活性,于是我们看到很多提取物宣称含有植物黄酮,但是它并不能达到相应的功效。还有视黄醇,从经典的著作来看,视黄醇类成分有4000余种,其中有明确功效的有800余种,但我们目前在产品当中常见的还仅仅是视黄醇这一种。

那么,Kligman对功效提出了哪三个问题?

第一个问题,关注活性成分能否到达皮肤的深层,以及到达深层的剂量够不够;

第二个问题,功效成分穿透角质层后,能不能通过特定或明确的生理学机制发挥作用;

第三个问题则是我们来验证这些功效时,临床试验是否是已发表的、经过同行评审的、双盲的、空白对照的并具有统计学意义的。

活性成分的安全性

于化妆品而言,功效是核心,安全是基础。而安全则需要考虑六个因素。

第一个因素是浓度和剂量;

第二是条件性的风险,如视黄醇、芸香甙,在遇到光之后会出现光敏性或者光毒性;

第三是蓄积毒性,或者叫累积性的毒性。累积性的毒性取决于两个条件:成分在体内清除的时间和脂溶性。半衰期长的、脂溶性比较强的的成分,如多环芳烃类(PAH 如苯并芘)这类致癌物质,它便兼具了这两个特点;

第四是内分泌,以尼泊金酯为例,从配方的稳定性和刺激性看,尼泊金酯较安全,但它会抑制雄激素受体(AR),同时促进雌激素受体(ER),从而导致人体内本身平衡的雌激素和雄激素出现失衡,进而形成内分泌干扰。

第五和第六都跟产物有关,分别是初级产物和次级代谢产物。初级产物如氢醌,本身就有细胞毒性;还有一些成分本身并没有毒性,但次级代谢产物却有毒性,如杜鹃醇、熊果苷。其实熊果苷本身并没有美白活性,而是它在人体内被降解形成氢醌之后,会出现一定的淡化色素的作用,但这个恰恰是熊果苷的不安全性所导致的。

如何精准选择合适的活性成分筛选模型?

要选择合适的筛选模型,首先要明白哪些因素影响成分发挥功效。分别是稳定性、渗透性、靶向性、释放性以及代谢能力。

稳定性方面,一般关注成分在体外的稳定性如何。如维生素C,在无氧的环境下会被氧化成呋喃酸,在有氧的环境下会被氧化成呋喃醛。谷胱甘肽则非常容易变成氧化型的谷胱甘肽。

渗透性则跟成分的分子量、亲水性、亲脂性有关系。

至于靶向性,其实大多数功效成分并不具有靶向性,但它可能会通过一些明确的通路发挥作用。

释放性则涉及到两点,一是产品是否能有效将成分传递到皮肤的表面;二是成分能否从皮肤的表面渗透进皮肤真皮层。

最后一个因素是代谢为活性成分和代谢为非活性成分的产品。代谢为活性成分的产品,对人体是有利的;代谢为非活性成分则是不好的。

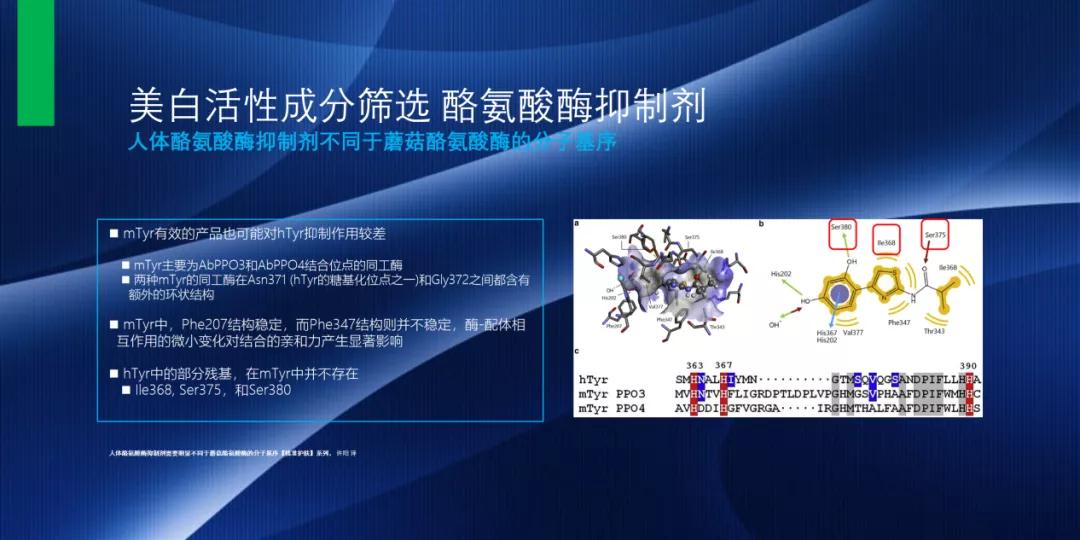

明白了影响功效发挥的因素后,就涉及到怎样筛选合适的成分。以美白活性成分筛选为例,目前主要采用的工具是蘑菇的酪氨酸酶。但是,我们需要知道蘑菇的酪氨酸酶和人体的络氨酸酶是有差别的。人体的络氨酸酶有几个位点和残基,是蘑菇的酪氨酸酶所没有的,比如图右中红框所示。

因此,即使一种活性成分对蘑菇的酪氨酸酶抑制效果非常好,也并不代表对其人体的络氨酸酶抑制效果一定好。

例如,如果仅做人体测试,氢醌能够快速使皮肤色沉、减退进而达到美白效果,但实际上氢醌对酪氨酸酶并没有抑制作用,它是通过细胞毒性杀死黑色素细胞从而实现美白效果的。

同样的成分通过两种筛选工具,前后数值相差接近100倍,说明选择合适的筛选工具非常重要。比如熊果苷在人体的络氨酸酶上,其IC50值非常高,达到了4000 μmol/L;但熊果苷在蘑菇的酪氨酸酶上,其IC50值则是不确定的,数值跨度极大。肽安密多对人体的络氨酸酶的活性是1.1 μmol/L,但对蘑菇的酪氨酸酶其数值是108μmol/L,所以说这个值是不准确的。再看KI值,人体的络氨酸酶排序就跟IC50值排序是完全一致的,因此依据KI值的话,杜鹃醇、熊果苷这几个成分反倒没有活性,所以选择合适的筛选模型非常关键。

再看阳性和假阳性两个成分,一个是肽安密多,一个是氢醌。我们发现肽安密多对人的黑色素细胞抑制效果非常好,几乎没有很明显的色素;而氢醌对黑色素细胞(酪氨酸酶)诱导的色素没有抑制作用。

其实肽安密多和氢醌对黑色素都有抑制作用,但是如果停止使用后,我们发现,氢醌可直接杀死黑色素细胞。而肽安密多在停止使用后,黑色素还能恢复,也即说明它是可逆的,较安全。因此在筛选成分时,我们既要关注成分真正的抑制作用,同时又要关注它是到底是通过杀死黑色素细胞,还是通过真正地抑制其中的这个靶点来实现。

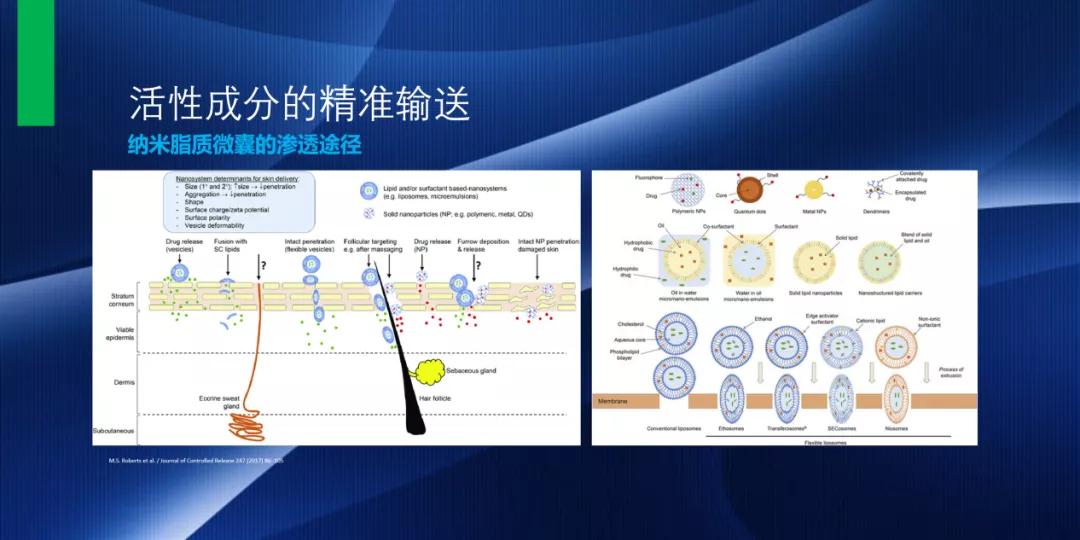

活性成分的精准输送

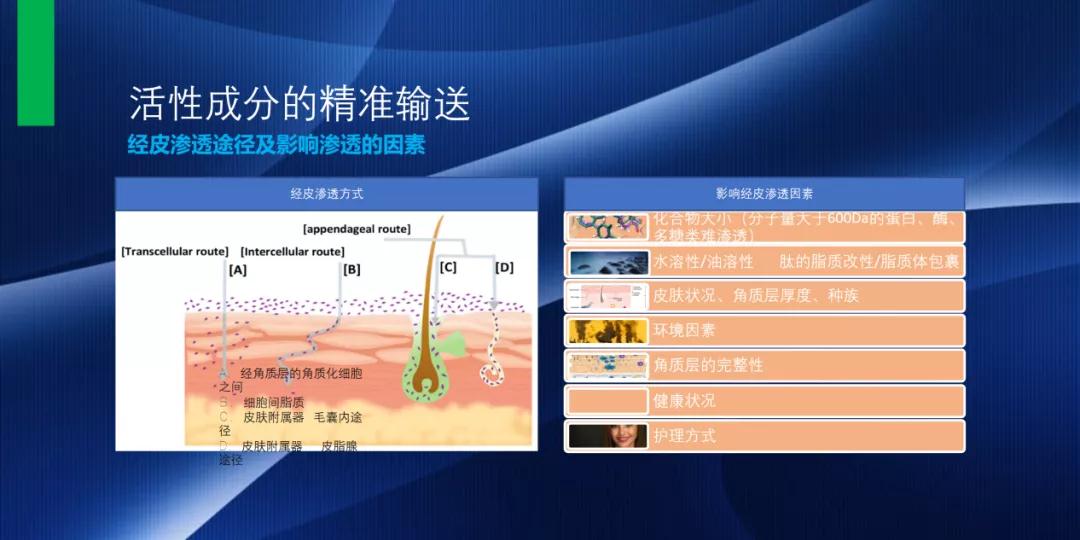

如何解决成分到达皮肤的表皮或者真皮,从而跟细胞深层的作用靶点结合?

一般活性成分进入皮肤有四条路径,A是直接穿过角质化的细胞,B是经过细胞间质,C是通过毛囊,D是通过皮脂腺。而影响经皮渗透的因素,包括化合物分子的大小、水溶性和油溶性、皮肤状况、环境因素等等。

护理方式方面,光电、水光、滚针等都是比较容易帮助这些成分渗透进去的。除此之外,比如做了皮肤剥脱后,屏障变弱,也有利于成分渗透,当然,这些特殊的护理方式既有有利的一面,也有不利的一面。弊端包括皮肤可能会出现敏感或者容易产生刺激反应。

这张图展示了一些脂质体或者说脂质微囊,它们穿过角质层的模式。当然,从纳米的转运体来讲,也分为不同的类型,例如醇小体、阳离子性的脂质体,包括非离子性的脂质体等不同类型。

目前作为纳米的输送体系,在应用方面已经比较普遍,如在皮肤科的用药和疫苗,包括诊断试剂以及在化妆品方面的应用,使用的部位主要是在我们皮肤的表面,包括系统性的治疗。

当然,使用的方式既有化学的方法,也有物理的方法,化学方法包括纳米、纳米粒、纳米乳,还包括纳米的载体以及促生剂。物理的方法则包括电离的方法、电子的方法、超声波的方法、电磁的方法以及滚针,这些都是设计促渗的方式。

形式方面,也是刚才我们所看到的,它包括醇小体和变形性柔性的小体,这些都是都是通常使用的纳米的输送手段。

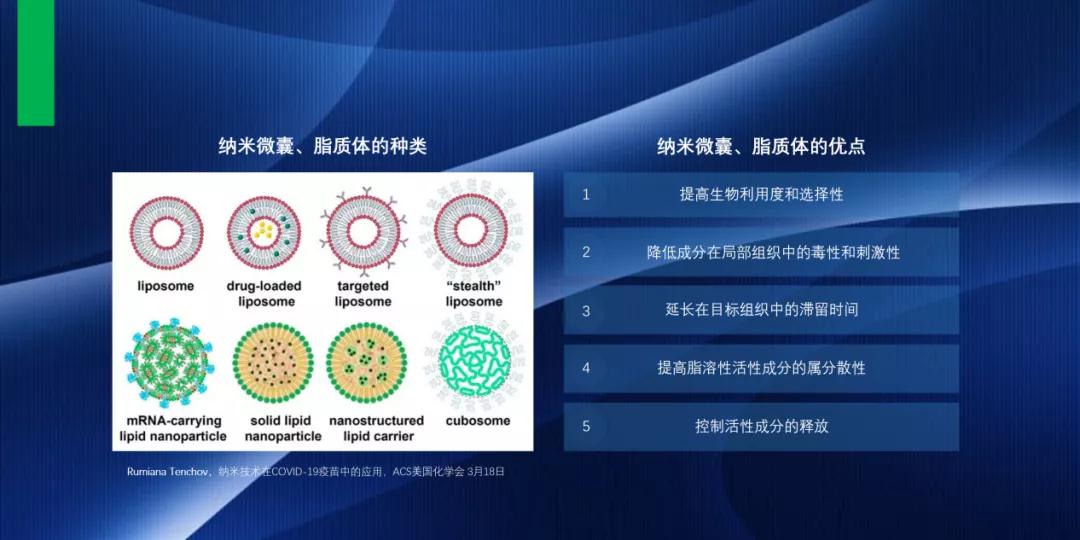

看一下纳米的微囊和脂质体的种类。

这是今年3月18号ACS美国化学会发表的一篇文章,它分析了用在新冠疫苗输送的一些纳米微囊和脂质体。那么纳米微囊和脂质体有什么样的优点?

一是能够提高生物利用度和成分对靶点的选择性。

二是能够降低成分在局部组织中的毒性和刺激性。当生物利用度提高后,就能降低配方中成分的使用剂量,从而降低成分所带来的潜在毒性和刺激性。

三是能够延长在目标组织中的停留时间。

四是提高脂溶性活性成分的水分散性。人体的细胞质是亲水性的,所以如果这些成分进入一个纯脂溶性的组织里,它在这些细胞质里分散性会比较差,到达作用靶点或者通路的效果也会相对较差,因此要提高成分的水分散性。

最后是纳米微囊和脂质体能够控制活性成分的释放。

如何进行有意义的临床验证?

前面,我们筛选了靶点和成分,找到了靶点和途径,采取了合适的输送方式,那最终效果如何还需要通过临床来验证。

当然,在临床验证方面,分为几种不同水平的验证证据,如文献数据、分子水平、细胞水平、3D、外植体、小样本和Cohort,其证据水准也越来越强。以文献为例,文献证据有效但用途有限。比如,一种成分在文献里能证明它的功效,但这并不能代表这个成分在此配方里面也一定是有效的。

第二是分子水平和细胞水平。比如,用酪氨酸酶去筛选活性成分,这是分子水平;用黑色素瘤细胞,这是细胞水平。当然,分子水平是非常简单的环境,它可能有作用,但也可能呈现假阳性或者假阴性。在细胞上起作用,并不代表它的真实水平。因此,还要做更复杂的验证,如3D皮肤,还包括把新鲜的皮肤在体外培养(外植体),外植体尽管是一个体外的实验,但是它是非常接近于人体的测试。

in vivo分为两种,一种是小样本的,低于30例的样本有统计意义吗?存疑!当然,超过三十例以上有统计意义的样本,它也不一定能够说服消费者相信产品一定有效,或者这个实验本身效果就可以,但重复性比较高,或者说足够证明这个产品的功效是确切。比较确切的是Cohort test,这就是经典三问里边最后的一项。

活性成分能否到达皮肤里边发挥作用,取决于输送、释放、渗透性、生物利用度和靶向性,当然,现在都有合适的手段去验证它们。

回顾一下,在Kligman这三个问题的基础上,我加了一个成分的筛选,形成四大块,一是筛选;二是功效设计;三是输送体系,也就是配方的设计;最后是临床验证,而且是有意义的临床来验证。